Flugwachen

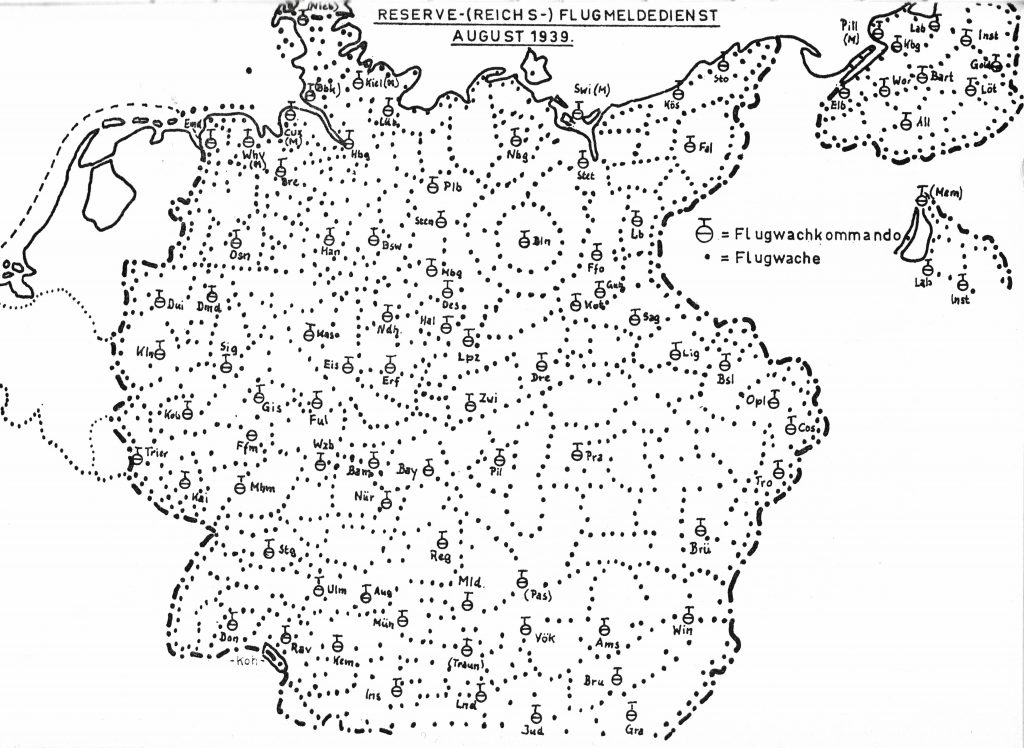

Etwa ab 1928 wurden durch den zivilen Luftschutz in ganz Deutschland Flugwachen eingerichtet, die je nach geographischer Lage einen Abstand von 10-15 km zu einander hatten. Aufgabe war es, anfliegende Flugzeuge sowie die Wetterverhältnisse an das zuständige Flugkommando zu melden.

Flugwachen bestanden aus einem Beobachtungsturm oder einer Kuppel und einem kleinen Gebäude (Blockhaus oder Ziegelbau), das als Unterkunfts-, Versorgungs- und Ruhebereich für das Personal diente. Die Hütten standen in Wäldern und waren von außen kaum zu sehen. Der Innenbereich bestand meist aus 2-3 Räumen mit einer Kochgelegenheit und sanitären Anlagen.

Das Personal bestand zunächst aus Freiwillige anliegender Ortschaften der näheren Umgebung. Im Jahre 1935 wurden die „Luftraumbeobachter“ als Soldaten der Reserve dienstverpflichtet und die Flugwachen den jeweiligen Wehrbereichskommandos unterstellt. Ab 1939 betrieben Soldaten der Luftnachrichtentruppe die Flugwachen, das Personal wurde später durch Nachrichtenhelferinnen (Blitzmädel) ersetzt.

Flugwachen (FluWa)

- Ahlten (NI) – unbekannt – Braunschweig?

- Bergkirchen (NI) – Han 13 –

- Dorfmark (NI) – Han 38 –

- Hävern (NW) – Han 30 –

- Hassel / Drübber (NI) – unbekannt –

- Hollige (NI) – Han 36 –

- Lauenau (NI) – Han 11 –

- Liebenau (NI) – Han 32 –

- Munster (Örtze) (NI) – unbekannt – Hamburg?

- Nienburg (Weser) – Han 33 –

- Rehburg (NI) – Han 14 –

- Rohrsen (NI) – Han 34 –

- Stolberg (SJ) – Nib 16 –

- Sulingen (NI) – Bre 5 –

Mit den Flugwachen entstand ein riesiges flächendeckendes Netz von unzähligen Flugmeldediensten. Etwa 10-15 Flugwachen wurden anfangs an ein Flugwachkommando angeschlossen, Diese Zahlen vermehrte sich im Laufe der Zeit auf 30-40. Die Flukos Berlin und Hamburg umfaßten zeitweise bis zu 96 Flugwachen.

Deutschland, Flugmeldedienst – Flugwachen 1939, Band 1, S. 139

Die Ausrüstung der einzelnen Flugmeldedienststellen ist infolge der bei der Bearbeitung der Meldungen zu erfordernden Schnelligkeit sehr einfach. Auf der Aussichtsplattform hatte man auf einem Gestell ein großes Fernglas montiert. Die Flugwache ist i. A. auszurüsten mit einem Kartenblatt großen Maßstabes (Flugwache mit nächster Umgebung) 1 : 25 000 oder 1 : 100000, einer wetterfesten Melderose, einer Melderose für die Karte, Sonnenbrillen, Ferngläser, Meldeblocks, Schreibmaterial.

An Hand besonderer Richtlinien war für die Besetzung von Flugwachen ausgewähltes Personal in bestimmten Zeitabständen über Art, Wichtigkeit und Ausführung der Arbeit wiederholt Unterricht zu erteilen. Im Allgemeinen war die Stärke einer Flugwache 1 Führer und 8 Mann.

Funkmess-Stellungen

Funkmess-Stellungen waren Einzelbausteine der Kammhuberlinie. Die Kammhuberlinie war eine strategische Einrichtung zur radargestützten Luftverteidigung nach dem Himmelbett-Verfahren durch die Luftwaffe der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und erreichte im Endausbau über 1.000 Kilometer Länge von Nord- bis Südeuropa.

Zu jeder Funkmess-Stellung gehörten 2 x FuSe 65 und 1-2 Freya-Anlagen. Ein Freya-Gerät erkannte bereits auf eine Entfernung ab 130 km die Anflugrichtung und etwaige Entfernung anfliegender Flugzeuge. Die Anflugshöhe wurde durch ein Würzburg-Gerät ermittelt. Diese Daten wurden dann in der Einsatzzentrale auf einen entsprechenden Auswertetisch (Seeburg-Tisch) dargestellt. Die ermittelten Daten gingen an das zweite Freya-Gerät, das über eine Kennung der eigenen Flugzeuge ausgestattet war. Zusammen mit dem zweiten Würzburg-Gerät wurden die Nachtjagdlugzeiuge an den angepeilten Verband herangeführt. Die Nachtjäger waren mit dem „Lichtenstein Bordradar FUG 202“ ausgestattet, mit dem sie die gegnerischen Maschinen auf kürzeste Distanz anpeilen und bekämpfen konnten. Das gesamte Verfahren wurde als Dunkle Nachtjagd bezeichnet.

Die oft eingesetzten Jagdschloss-Anlagen waren Rundumsuchgeräte und dienten zur Früherkennung (bis zu 200 km) von Bewegungen im Luftraum.

Funkmwss-Stellungen wurden in 3 Ordnungsgruppen mit der dementsprechenden Geräteausstattung unterteil:

Funkmeßstellung 1. Ordnung – ständig besetzt

Die Besatzungsstärke betrug ca. 250 – 300 Mann.

– 1 x Jagdschloß als Rundumsuchgerät

– 1 x Wassermann als Fernsuchgerät

– 2 x Freya (davon einmal mit Kennung) als Flugmeldegerät

– 2 x FuSE 65 Würzburg-Riese als Flugzielgerät

Funkmeßstellung 2. Ordnung – tagsüber besetzt

Die Besatzungsstärke betrug ca. 200 Mann.

– 2 x Freya (davon einmal mit Kennung und AN-Zusatz) als Flugmeldegerät

– 2 x FuSE 65 Würzburg-Riese als Flugzielgerät

Funkmeßstellung 3. Ordnung – nur bei Bedarf besetzt

Die Besatzungsstärke betrug ca. 150 Mann.

– 2 x Freya (davon einmal mit Kennung und AN-Zusatz) als Flugmeldegerät

– 2 x FuSE 62 Würzburg D als Flakziel- oder ein FuSE 65 Würzburg-Riese als Flugzielgerät

Funkmesstechnik – Geräte

- Übersicht Wiki – Funkmessgeräte

- Erstling – FuG 25a – Bordradar (Freund-Feind-Erkennung)

- Freya – FuMG 39 – 250 MHz (1,2 m) – Reichweite ca 120 km

- Freya – FuMG 80 – 130 MHz (2,5 m) – Reichweite ca 200 km

- Jagdschloss – FuMG 404 – 158–240 MHz (Reichweite 80–200 km, je nach Flughöhe)

- Lichtenstein – FuG 202 – Bordradar

- Wassermann – FuMG 41/42 – Fernsuchgerät

- Würzburg – FuSE 62, FuMG 62; FMG 39; Flak-Zielgerät) – 560 MHz (53,6 cm)

- Würzburg-Riese – FuMG 65 – 560 MHz (53,6 cm), ReichweiteCa 70 km

Funkmess-Stellungen

- Datenbank: Geschichtsspuren

- Aar (2) – DK, Olde Mark südlich Ærøskøbing,

- Albatros – 16278 Angermünde

- Aligator (1) – Frankreich – 700 Bidon – Ardèche Méridionale

- Alpspitze / Albatros (2) – OE, 7163 Andau-Wallern / Burgenland

- Ameise (2) – DK, 6200 Barsmark (Aabenraa)

- Amsel (2) – BY, 86911 Obermühlhausen (am Ammersee)

- Assel (1) – Kroatien – Agram (heute wohl Zagreb)

- Auster (2) – SH, Hörnum / Sylt, LN-Rgt 232

- Bachstelze ( 2) – 71546 Großaspach b. Backnang

- Bär A (1) – BR, 16306 Blumberg bei Berlin, IV. LN-Rgt 214

- Bär B ? – Nauen

- Bär C ? – Ludwigsfelde

- Bär (1) – Norwegen – 9980 Berlevåg

- Bastard (1) – Frankreich – St. Ludwig (wohl St. Louis)

- Birkhahn (2) – 14806 Krahnepuhl bei Belzig,

- Bock (1) – 3770 Olsker, Bornholm, Dänemark

- Breme, Bremse (1) – NI, 27432 Oese b. Bremervörde, LN-Rgt 232

- Brummbär (1) – Tschechien – Ivancice, Jihomoravsk (Eibenschitz bei Brünn)

- Büffel (2) – Blavand – DK

- Dachs-Mitte (1) – HE, 64579 Gernsheim

- Damhirsch – MV, NW von Damgarten

- Dattel-Y – NI, Egestorf/Deister (Annaturm), LN-Rgt 202

- Dobermann (2) – POL, Radawka/Kamieñ Pomorski; Raddack/Cammin (Pommern)

- Dohle (1) – BR, 15938 Drahnsdorf bei Kross

- Drohne (1)- NI, 37115 Langenhagen bei Duderstadt

- Eichhörnchen (1) – MV, Karow-Mecklenburg, Fluko Perleberg

- Elster(2) – RP, 56412 Niederelbert ü. Montabaur

- Eppingen (2) – 75031 Rohrbach bei Eppingen

- Erpel (1) – BY, Neustadt / Aisch

- Faun (1) DK, 5400 Skovby, Bogense

- Ferkel (2) – SH, Petersdorf / Schlagsdorf Insel Fehmarn, LN-Rgt 232

- Flamingo (2) – 15518 Alt-Madlitz bei Fürstenwalde, BR

- Fliege (1) – ST, 39359 Wegenstedt od Etingen bei Oebisfelde

- Forelle (1) – BW, 76467 Bietigheim / Baden

- Goldfasan (3) – zwischen 19399 Below und 19374 Kadow (bei 19399 Goldberg)

- Grasmücke (2) – RUS, Gross Waltersdorf (Walterkehmen) bei Gumbinnen

- Greif (2) – MV, 17498 Dargelin bei Greifswald

- Häher / Hähnchen (1) – BY, 93155 Hemau b. Regensburg

- Hahn (2) – MV, 19273 Melkof, Gem Vellahn, Fluko Schwerin

- Haifisch (3) – SH, Heiligenhafen

- Hamster (1) – Oostkapelle/Domburg-Walcheren

- Heidschnucke (1) — NW, 42579 Heiligenhaus

- Holzwurm (1) – Holzleithen am Hausruck

- Hummel A – Kastorf, LN-Rgt 202

- Hummel B(1) – NI, Ramelsloh, NI,LN-Rgt 202, LN-Rgt 232

- Hummel C – Uetersen, LN-Rgt 202

- Hummer (1) – SH, Helgoland, LN-Rgt 232

- Jaguar (2) – NI, Juist, LN-Rgt 232

- Kalb (1) – HUN, Kaposvar/Hungary, later Hevis/Hungary, LN-Rgt 228

- Känguru (2) – ST, 06420 Dalena (Domnitz) (südlich Köthen)

- Kaninchen (2) – POL, Lubiesz/, Brunck, near Märk. Friedland, Fluko Falkenburg

- Keiler (1) – HUN, Kecskemet/Hungary

- Kiebitz C – SH, 24802 Klein Vollstedt, Gem Emkendorf, LK Rendsburg-Eckernförde, (Fluko Kiel)

- Kobra (2) – POL, Sampohl, Kreis Schlochau

- Kondor (1) – POL, Henkenhagen bei Kolberg, Fluko Köslin

- Kormoran (1) – 34497 Korbach

- Kreuzotter (2) – RUS, Kreuzingen (Skaisgirren)

- Kuckuck – NI – Berensch (b Cuxhaven),LN-Rgt 202

- Laubfrosch (1) – 89584 Altbierlingen bei Ehingen

- Leghorn / 3C (1) – NW, 49626 Grafeld bei Fürstenau, LN-Rgt 223

- Leopard (1) – POL, Ulinia (Slupsk) (ehemals Uhlingen), Fluko Stolp

- Luchs – NI, Hesel, Leer, LN-Rgt 202, Mai 1942 – Juni 1944

- Made (1) – 98631 Mendhausen

- Molch (1) – OE, 7072 Mörbisch am Neusiedler See

- Milbe (1) – HUN, nordöstlich Miskolc

- Mistkäfer (2) – SN, 09306 Erlau bei Mittweida

- Möve (1) – BW, 71272 Renningen

- Nachtigall (2) – 35519 Rockenberg bei Butzbach

- Nashorn (2) – RUS, Birkenfeld bei Nordenburg (heute Krylowo)

- Natter (2) – NI, 26180 Loy bei Rastede, LN-Rgt 232

- Neufundländer (1) – Tyrnau (Trnava), Slowakische Republik

- Panther (2) – Alvesse bei Peine –

- Papagei (2) – OE, 2284 Untersiebenbrunn (Niederösterreich)

- Pelikan (3) – SH, 25826 St. Peter-Ording, LK Nordfriesland

- Pfau (1) – 94149 Kößlarn bei Passau

- Pinscher (2) – SN, zw. 01109 Rähnitz und Wilschdorf ( n. Dresden)

- Puma / 2A (2) – SH, 24616 Brokstedt, LK Steinburg,

- Rabenstein / Rabe (1) – HUN, Lavopasclona b. Raab/Papa (Koord. Papa)

- Rammler (1) – OE, Unterpurkla, OE

- Rebhuhn (2) – ST, 14715 Schollene b Rathenow, 33. IV./LN-Rgt 231

- Regenpfeifer (?) – POL, Resko, Labisch/Regenwalde

- Reh / ex Stieglitz (1) – MV, 18569 Schaprode / Rügen

- Rehpinscher (3) – Altenfelden / Neufelden an der Mühl, Österreich

- Reiher (2) – MV, 18230 Kägsdorf über Kühlungsborn, Fluko Rostock

- Rheinsalm (1) – NW, 48369 Saerbeck bei Rheine, LN-Rgt 201

- Ricke (2) – SN, 07407 Mötzelbach bei Rudolstadt

- Rohrdommel (2) – NI, zw. Burweg und Bossel Schwarzen Berge (Stade), LN-Rgt 232

- Roland-A – NI, Trupe (Lilienthal), LN-Rgt 202

- Roland-B – NI, Stuhr, LN-Rgt 202

- Roland-C – NI, Lemwerder, LN-Rgt 202

- Schnepfe (2) – MV, Heringsdorf bei Swinemünde

- Seidenspinner (2) – CZ, nw von Komotau (Chomutov)

- Silberfuchs (1) – 57076 Siegen

- Skorpion (1) – HUN, Sombor/Hungary, later Nemesvamos/Hungary

- Stachelschwein (2) – HE, zw. 96269 Watzendorf und Neuss a.d.Eichen

- Star / 1A – SH – (1) – Achtrup, Lütjenhorn, LN-Rgt 232

- Steinbock (1) – NI, Winzlar, LK Nienburg, LN-Rgt 202, LN-Rgt 232

- Steinfels / Storch (2) – HUN, Radocujfalu bei Steinamanger / Ungarn

- Stieglitz (1) – Polen, Östlich von Stettin / Szczecin

- Stier (2) – POL, Goershagen bei Stolpmünde

- Strandläufer (2) – MV, 17237 Weisdin (Blumenholz), Fluko Neubrandenburg

- Tapir (1) – Radobytce, Tschechische Republik

- Trampeltier (3) – BR, 14641 Tremmen, Thyrowberg – Jagdschloß-Anlage, Ln-Rgt 221

- Wachtel (1) – HUN, Waitzen, nördl. Budapest/Hungary, Ln-Rgt 221

- Wal (2) – NI – 26486 Wagerooge, LN-Rgt 232

- Wellensittich (1) – 06682 Nessa

- Wildschwein (2) – BY – 97502 Euerbach nördlich Schweinfurt

- Windhund ex Wachtel (2) – Polen, Wartenberg Königsberg/Nm,

- Wühlmaus (2) – HE, 36277 Wüstfeld, Schenklengsfeld LK Hersfeld-Rotenburg

- Zebra (2) – NI, Pröbsten b. Fallingbostel (heute Wüstung u. Sperrgebiet), LN-Rgt 232

Lage

Google

Fundstellen

- Karl Otto Hoffmann: Ln. – Die Geschichte der Luftnachrichtentruppe

- Band 1: Die Anfänge von 1935–1939, Wuppertal 1965,

- Band 2.1: Der Flugmelde- und Jägerleitdienst 1939–1945, Wuppertal 1968

- Band 2.2: Drahtnachrichtenverbindung, Richtfunk 1939–1945; Wuppertal 1973

Hoffmann

Beobachtungskuppel

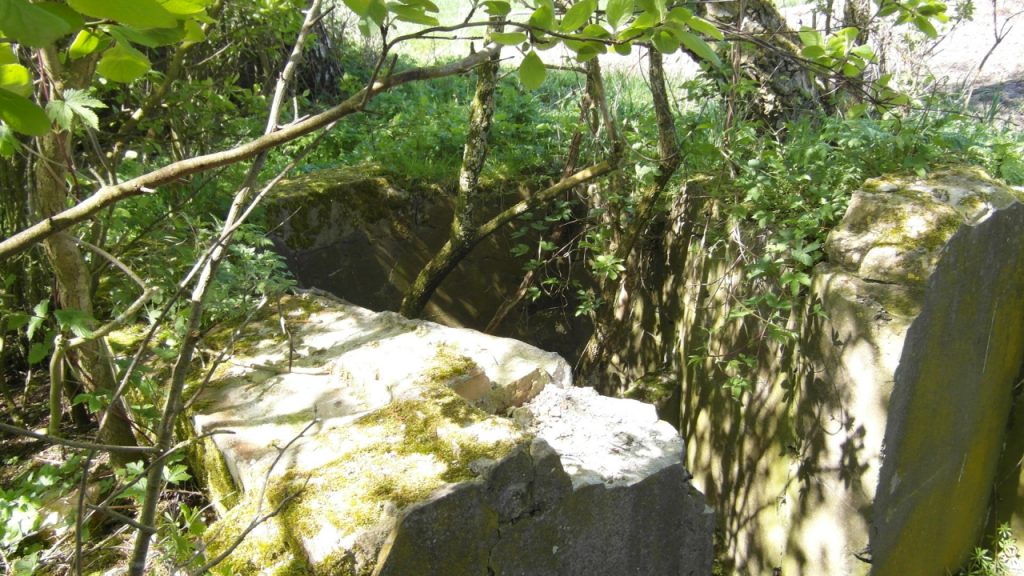

Überreste von Bauwerken in dieser Art fanden wir auf hoch gelegenen Positionen, wo Turmbauten unnötig waren. Erkennbar waren immer ein Ziegelbau, sowie die runde Öffnung für die mit Glas überdachte Beobachtungskuppel.

Hollige, Überreste

Hollige